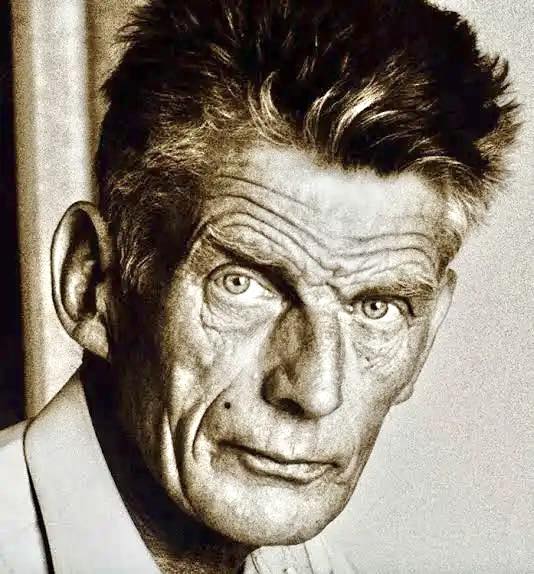

Ensayista y crítico, hay pocos tan curtidos en batallas literarias como él. Su última provocación es ‘El arte de rechazar manuscritos’, un libro tan contundente como revelador.Más información: Pérez-Reverte saca los colores a la RAE:

Origen: Constantino Bértolo, editor: «La lista de los libros más vendidos es hoy la nueva religión»