Sobre la época nazi y la Segunda Guerra Mundial se han escrito tantos libros que cada nueva novela con sádicos comandantes de las SS y atroces combates en el frente oriental no sólo produce cierto hartazgo temático, sino también suscita la sospecha de que los autores se sirvan de los hechos históricos como reclamo publicitario o como pantalla de proyección para sus fantasías de violencia y destrucción. Demasiados precedentes avalan este temor al abuso (uno no muy lejano, especialmente abyecto, era «Las benévolas», de Jonathan Littell).

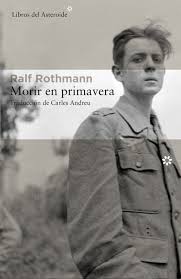

Naturalmente, el tema del pasado bélico no está agotado, ni para la literatura alemana ni para la de cualquier otro país del mundo. Cada generación de escritores ha de encontrar sus propias formas de expresión para enfrentarse de nuevo a la memoria del gran cataclismo europeo y a las secuelas psicológicas sufridas hasta el día de hoy. Y precisamente a esto exhorta la primera frase de la novela última de Ralf Rothmann, autor de una decena de títulos ya casi clásicos que todavía están por descubrir en España: “El silencio, el rechazo absoluto a hablar, especialmente sobre los muertos, es un vacío que tarde o temprano la vida termina llenando por su cuenta con la verdad”. El programa de «Morir en primavera» se completa con una cita bíblica del libro de Ezequiel: “Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio dentera”. Y así es que la novela arranca con un hijo que en los años ochenta del siglo pasado intenta sacar a su padre moribundo del silencio toda una vida guardado sobre lo que le pasó en la guerra. Walter Urban, que muere apenas sexagenario con el cuerpo destrozado en la mina de carbón, no consigue hablarle a su hijo de su trauma bélico, pero le hace un vago encargo: “El escritor eres tú”.

Hasta qué punto Rothmann, que en sus relatos y novelas siempre ha retratado la Alemania obrera y pequeñoburguesa, especialmente la de los antiguos mineros de la cuenca del Rur, elabora en «Morir en primavera» su propia historia familiar no viene al caso. La honda emoción que impulsa la narración, la amorosa descripción de los personajes y el minuciosamente investigado fondo ambiental hacen suponer que su motivación al acometer la historia de Walter Urban ha sido muy personal. En todo caso, el resultado se sale por completo de la novela al uso sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque parta de las conocidas circunstancias de la primavera de 1945, cuando se movilizan las últimas fuerzas para la agónica maquinaria bélica de Hitler: Walter, hijo de mineros de la cuenca del Rur que a sus 17 años ha encontrado trabajo en una granja, es reclutado a la fuerza, junto con su amigo Fiete, para un comando de las SS. Walter tiene suerte y “sólo” conduce convoyes de abastecimiento; Fiete en cambio es enviado al frente en Hungría, donde, tras ser herido gravemente, trata inútilmente de escapar. Es allí donde se produce el fatal reencuentro, pues a Fiete le condenan a muerte por intento de deserción y Walter es obligado a formar parte del pelotón de fusilamiento.

Rothmann muestra un dominio narrativo absoluto al situar este indisoluble conflicto en la mitad del relato, como punto culminante y sin retorno. Pues en la trayectoria vital de su adolescente protagonista, esta caída involuntaria en la culpa representa el pivote sobre el que gira el resto de su existencia. Tras una milagrosa supervivencia que pasa por el campo de internamiento americano y el reencuentro con su madre y hermana —un hogar imposible, infectado de desamor y violencia—, la vida de Walter desemboca en la vuelta a la cuenca del Rur, donde se instala como minero. Se ha sumido en un silencio que es incapaz de romper, ni ante los amigos ni ante la familia.

El motivo de la culpa del inocente, fundamental en toda la literatura bélica, y en Alemania nuevamente discutido a causa de las tardías confesiones de Günter Grass sobre su pertenencia a las SS, está magistralmente desarrollado. Rothmann posee además una capacidad de recrear ambientes —el de la granja lechera donde trabajan Walter y Fiete tanto como el de un campo tras un bombardeo— absolutamente prodigiosa. Con buen ritmo se alternan escenas absolutamente pacíficas con otras de absurda crueldad que el verismo lacónico del autor, a pesar de su «understatement» narrativo, su negativa al efecto llamativo, hacen difíciles de pasar. Con su realismo lírico el texto alcanza alturas insólitas. Cada palabra está en su sitio. La belleza de la prosa duele. Cuando el enamorado Walter pedalea por la noche invernal hacia el baile donde espera encontrar a su chica, pasa por este paisaje: “En los campos, los primeros brotes de la siembra de primavera brillaban como cristales bajo la luna”. Que a la vuelta, tras haber sido atrapado Walter por las SS, ha cambiado: “A ambos lados del camino, los tallos de la primera siembra, antes todavía rígidos y translúcidos bajo la luz de luna, se inclinaban en todas las direcciones, cubiertos por un velo de escarcha”.

El motivo de la culpa del inocente, fundamental en toda la literatura bélica, y en Alemania nuevamente discutido a causa de las tardías confesiones de Günter Grass sobre su pertenencia a las SS, está magistralmente desarrollado. Rothmann posee además una capacidad de recrear ambientes —el de la granja lechera donde trabajan Walter y Fiete tanto como el de un campo tras un bombardeo— absolutamente prodigiosa. Con buen ritmo se alternan escenas absolutamente pacíficas con otras de absurda crueldad que el verismo lacónico del autor, a pesar de su «understatement» narrativo, su negativa al efecto llamativo, hacen difíciles de pasar. Con su realismo lírico el texto alcanza alturas insólitas. Cada palabra está en su sitio. La belleza de la prosa duele. Cuando el enamorado Walter pedalea por la noche invernal hacia el baile donde espera encontrar a su chica, pasa por este paisaje: “En los campos, los primeros brotes de la siembra de primavera brillaban como cristales bajo la luna”. Que a la vuelta, tras haber sido atrapado Walter por las SS, ha cambiado: “A ambos lados del camino, los tallos de la primera siembra, antes todavía rígidos y translúcidos bajo la luz de luna, se inclinaban en todas las direcciones, cubiertos por un velo de escarcha”.

El lector se siente remitido a las tempranas novelas de Heinrich Böll. De hecho, no sería exagerado llamar a Rothmann el único digno sucesor de Böll (pero más sobrio, sin sentimentalismos ni moralina católica). Sea como sea, «Morir en primavera» es la mejor novela en años sobre la guerra alemana, y un profundamente humano, hermoso relato antibélico de validez universal.

Cecilia Dreymüller. Babelia

Textos

Se inclinó y le dijo algo al oído y, cuando Elisabeth se rio, Walter constató una vez más que en realidad no era hermosa. Tenía los dientes torcidos y grises, la nariz demasiado larga, los pechos diminutos y las caderas casi inexistentes; pero era mirarla y uno tenía la sensación de notar la tersura de su piel debajo de los dedos. Además, había en ella algo resplandeciente, tal vez a causa de su impertinencia, una energía muy peculiar que provenía no tanto de sus ojos, pequeños y de mirada ligeramente asustada, como del brillo de sus cejas negras. A veces Walter pensaba que tenía algo de gitana.

[…]

Los soldados se escondían donde podían en cuanto oían aquel sonido. Cuando los aviones con las estrellas rojas en las alas, en vuelo rasante, disparaban las ametralladoras de a bordo, sonaba como si cosieran cartón, como si hubieran cogido una tira de cartón y la pasaran por una máquina Singer. Eran Iliushins monomotor pintados de verde oscuro mate, pero solo los soldados experimentados sabían que últimamente volaban con un artillero extra, de modo que también podían disparar desde detrás. Al principio, muchos salían de su escondrijo en cuanto la sombra oscura del aparato les pasaba volando por encima, y entonces se desplomaban de repente, apenas un momento antes de que llegara el sonido de la ametralladora.

[…]

Walter sacudió a su copiloto, que aún dormía, y gritó su nombre, pero Jochen no reaccionó. Entonces bajó del camión de un salto y dio la vuelta a la cabina, pasando por delante del radiador. Abrió la puerta de golpe, cogió a Jochen por debajo de las axilas y le sacó el tronco del vehículo; el joven gimió y lo apartó de un manotazo. La silueta del Iliushin se reflejaba sobre los lagos del valle y ya se oía el motor. Walter lo intentó de nuevo, agarró a su aturdido camarada y lo dejó caer de espaldas al suelo. Justo en ese momento estallaron los cristales del vehículo y los disparos perforaron la chapa. A los impactos les siguió el «¡ping!» de las balas al rebotar, y los heridos soltaron un grito cuando dos ruedas estallaron y el camión, con una sacudida y un siseo, se inclinó hacia un lado. En el momento en que los disparos acribillaban la trasera del vehículo, distinguieron las estrellas rojas de las alas sobre sus cabezas. El compartimento de bombas parecía estar vacío: se veían las botas del artillero de cola, las cañas de piel clara. Su ráfaga de disparos hizo jirones la corteza de varios robles y agujereó el cascajo de la carretera, antes de coser también el Henschel. Jochen intentó levantarse, pero Walter, con la cara cubierta de ramas y raíces, y un arroyo corriéndole entre las botas, lo mantuvo bien sujeto mientras aguzaba el oído. Sin embargo, el aparato monomotor no dio media vuelta: cuando dejó atrás la cresta de la montaña, volvió a hacerse el silencio en el bosque, del que la niebla se iba retirando progresivamente. La luz matutina se filtraba a través de las hojas. En la parte trasera del camión no se oía nada. Walter apartó a Jochen de un empujón y corrió el resto de la lona. La parhilera estaba abollada y los maderos claveteados entre los lechos de paja tenían agujeros del tamaño de un pulgar, a través de los cuales la sangre goteaba sobre la carretera y se mezclaba con la gasolina. Ninguno de los hombres reaccionó a sus gritos. Walter se subió a la trasera y echó un vistazo a los cuerpos: los ojos reflejaban una consternación inesperada y un asombro cargado de incredulidad que los hacía parecer vivos, pero en sus rostros macilentos asomaba ya un rigor que no era de este mundo y que no dejaba lugar a dudas. Un oficial, con la Cruz de Hierro nueva sobre el vendaje que le cubría el pecho, tenía dentro del puño una foto arrugada de una muchacha sonriente. Después de palpar la yugular de todos los soldados, Walter partió la placa de identificación perforada que llevaban colgando de una cadena y se guardó la mitad en el bolsillo. Bajó de la trasera del camión y sacó un pico y una pala de la parte posterior de la cabina.

[…]

Sobre el parque el cielo estaba iluminado. La onda de calor les llenó los ojos de lágrimas y los dejó sin aliento. Los rusos habían lanzado bombas de fósforo sobre el barrio que se extendía al otro lado del lago. Pegados al asfalto derretido había soldados que ardían rodeados de humo negro. Por el paseo corrían mujeres envueltas por un manto de fuego, que arrojaban a sus hijos en llamas por encima del muro y saltaban a ciegas tras ellos. Los árboles estaban incendiados, las campanas tocaban alarma y el agua de las mangueras de la unidad de bomberos se evaporaba antes de llegar a su objetivo. El eco de los cañones antiaéreos resonaba por todo el lago, y de fondo se oyó el zumbido de un bombardero abatido que caía en picado. Un gran número de personas se revolcaban dentro del agua, que burbujeaba, siseaba y humeaba, pero en cuanto salían y regresaban tambaleándose a la orilla, los productos químicos volvían a hacer efecto. Al entrar en contacto con el oxígeno, la película de caucho que les cubría la piel prendía con una llama azulada; si aquellos pobres desesperados, cuyos gritos eran cada vez más estridentes, intentaban apagar las llamas con las manos, las extendían aún más, de tal forma que no les quedaba más remedio que volver a meterse en el agua helada.

Ralf Rothmann. Morir en primavera

Ralf Rothmann. Morir en primavera