Un alma buena

Este es el relato de un hombre que prevé su muerte. Es un anciano de setenta años, pastor de una comunidad presbiteriana en un pequeño pueblo en el Estado de Iowa, en el corazón de la América profunda. Sus habitantes son gente sencilla que pertenecen a distintas comunidades religiosas, ignorantes del mundo exterior a su terruño, mundo del cual prescinden sin dificultad.  John Ames es hijo y nieto de predicadores y, sabiendo que se encuentra en los últimos años de su vida y enfermo del corazón, escribe una larga carta a su hijo de siete años, engendrado con una esposa mucho más joven. «Nunca creí que vería a una esposa mía idolatrando a un hijo mío. Todavía me asombra cada vez que lo pienso. Escribo esto, en parte, para decirte que si alguna vez te preguntas qué has hecho en tu vida, y todo el mundo se lo pregunta en un momento u otro, sepas que has sido para mí la gracia de Dios, un milagro, algo más que un milagro. Tal vez no me recuerdes muy bien y quizá no te parezca gran cosa haber sido el hijo querido de un viejo en un pueblecito de mala muerte que, sin duda, habrás dejado atrás».

John Ames es hijo y nieto de predicadores y, sabiendo que se encuentra en los últimos años de su vida y enfermo del corazón, escribe una larga carta a su hijo de siete años, engendrado con una esposa mucho más joven. «Nunca creí que vería a una esposa mía idolatrando a un hijo mío. Todavía me asombra cada vez que lo pienso. Escribo esto, en parte, para decirte que si alguna vez te preguntas qué has hecho en tu vida, y todo el mundo se lo pregunta en un momento u otro, sepas que has sido para mí la gracia de Dios, un milagro, algo más que un milagro. Tal vez no me recuerdes muy bien y quizá no te parezca gran cosa haber sido el hijo querido de un viejo en un pueblecito de mala muerte que, sin duda, habrás dejado atrás».

José María Guelbenzu. Babelia

Textos

No sé en cuántas ocasiones me han preguntado cómo es la muerte, a veces cuando quien quería saberlo estaba a un par de horas apenas de averiguarlo por sí mismo. Ya cuando era muy joven, me lo preguntaba gente mayor, de la edad que yo tengo ahora: me cogían las manos y me miraban a los ojos con sus viejos ojos turbios, como si estuvieran seguros de que yo lo sabía y quisieran obligarme a que se lo contara. Yo les decía que era como ir a casa.

[…]

En este preciso momento estaba escuchando una canción en la radio, ahí de pie, moviéndome un poco al ritmo de la melodía, supongo, porque tu madre me ha visto desde el vestíbulo y ha dicho: «Podría enseñarte a hacer eso». Ha venido, me ha abrazado, ha apoyado la cabeza en mi hombro y, al cabo de unos momentos, con la voz más dulce que puedas imaginar, ha dicho: «¿Por qué tienes que ser tan viejo, maldita sea?». Yo me hago la misma pregunta.

[…]

Tú traías madreselvas y me enseñaste a chupar el néctar de cada una. Cortaste la puntita de una flor con los dientes y me la diste y yo fingí que no sabía qué hacer con ella y me metí la flor entera en la boca y fingí que la masticaba y la tragaba, o aparenté que la tomaba por un pequeño silbato e intentaba soplar por ella, y tú te reías y reías, y decías, ¡no, no, nooo! Y entonces simulé que me había entrado una abeja en la boca y tú dijiste: «¡No, no es verdad, no hay ninguna abeja!», y te cogí por los hombros y te soplé al oído y diste un respingo como si pensaras que sí, que la abeja estaba, después de todo, y al principio te reiste, pero luego te pusiste serio y dijiste: «Tú haz lo que te diga», y apoyaste la mano en mi mejilla y me acercaste la flor a los labios con mucho cuidado, despacio, y dijiste: «Ahora, chupa». Dijiste: «Tienes que tomar tu medicina». Lo hice y me supo exactamente igual que cuando tenía tu edad y las madreselvas crecían en cada valla y en cada barandilla de porche.

[…]

Supongo que no eres más guapo que la mayoría; sólo eres un niño bien parecido, un poco delgado, aseado y de buenos modales. Todo eso está bien, pero la razón por la que te quiero es por tu existencia, sobre todo. La existencia me parece ahora lo más extraordinario que haya imaginado nunca. Estoy a punto de escenificar la perdurabilidad. En un instante, en un centelleo de la mirada. Un centelleo de la mirada. Qué expresión más maravillosa. De vez en cuando, he pensado que era lo mejor de la vida, esa pequeña incandescencia que ves en los ojos de la gente cuando descubre el encanto de algo, o su humor. «La luz de los ojos alegra el corazón.» Es indiscutible.

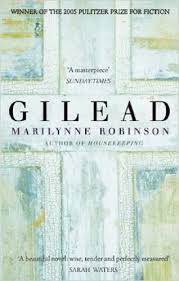

Marilynne Robinson. Gilead

Marilynne Robinson. Gilead

El último fragmento me parece rubricable por cualquier padre que ame a su hijo/a.

Totalmente de acuerdo.