«Quizás, aunque esto es solo una suposición, la única respuesta válida frente al desamor la ofrece el camino del arte».

El desamor causa sufrimiento, desubicación, incluso ira. Y esto nos ocurre a todos, pero hay una serie de personas, todas ellas artistas (escritores, pintores, escultores, actores, músicos) que encontraron en el dolor que provoca una ruptura la mecha que encendió su creatividad.

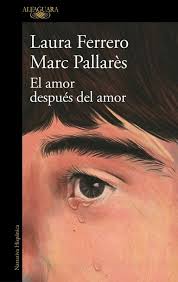

En esta edición revisada y ampliada de El amor después del amor, la literatura de Laura Ferrero conversa con las ilustraciones de Marc Pallarès en el retrato de esos personajes privilegiados que supieron convertir la tristeza en genio creador. Desde Sylvia Plath y Ted Hughes, Camille Claudel y Auguste Rodin, o Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, hasta Taylor Swift y Jake Gyllenhaal, Madonna y Jean-Michel Basquiat, o Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil, en todas las historias reales de este libro el arte aparece como elemento clave a la hora de superar la disolución del amor y poder seguir adelante.

Como dice Laura Ferrero en el epílogo: «A menudo, como es lógico, agradecemos la existencia de esas personas a las que agrupamos bajo el grandilocuente título de el amor de mi vida . Desde aquí un pequeño guiño a esas otras, a las que aguardan bajo un paraguas menos lucido, el de el desamor de mi vida . Sin ellas, la historia del arte sería corta. Cortísima. Y, además, mucho menos perdida».

Textos

A los veintisiete años, cuando Valadon ya era madre y había sido modelo para varios artistas —como Toulouse-Lautrec, que la pintó montada en un caballo en el circo Fernando; Renoir, que la imaginaba rodeada de flores como jacintos y violetas; o Degas, que le pidió que bailara para él—, decidió dar un giro a su vida y comenzó a pintar. Una noche, en el cabaret Auberge du Clou, se le acercó Erik Satie, elegante y refinado. Con él compartió una copa. Pocas horas después, a las tres de la madrugada, él se arrodilló y le propuso matrimonio. Se besaron, y aquella primera cita dio pie a una relación breve pero profundamente intensa.

La familia es el lugar donde aprendemos a nombrar el mundo. Lo contó Natalia Ginzburg en Léxico familiar, libro donde la escritora italiana recuerda parte de su vida a través de las expresiones y frases hechas de su familia. Ginzburg hacía acopio de todas esas máximas para que el imaginario de sus lectores las mantuviera con vida y fuéramos nosotros los que no dejaremos morir todas aquellas palabras perdidas. Ocurre en todas las casas: hay una memoria hilada a golpe de sentencias que se repiten una y otra vez hasta que llega un día en que nadie las dice ya.

François tenía cuarenta y dos años; ella, treinta y ocho. Su amor nació del respeto profesional. Él admiraba su determinación, su fuerza, su valor, su talento. No se dejó intimidar por su proverbial agresividad, su constante provocación: supo verla como el ser complejo que era, una mujer cuya fragilidad solo se intuía a través de las páginas de sus libros. A ella la enamoró su experiencia, su sabiduría, esa infinita sensibilidad para transmitir el dolor y el sentimiento de la guerra. Hubo, en aquel vínculo, muchas palabras. A su relación se puede aplicar lo que dijo Susan Sontag de la suya con el sociólogo Philip Rieff: «Hablamos durante siete años». Porque, en realidad, hablar, atravesar el mundo de palabras, es una de las formas más genuinas que toma el amor.

Así pues, François Pelou y Oriana Fallaci hablaron durante seis años, pero en esa larga conversación se colaron algunas interferencias.

Ya no será

ya no

no viviremos juntos

no criaré a tu hijo

no coseré tu ropa

no te tendré de noche

no te besaré al irme

nunca sabrás quién fui

por qué me amaron otros.

No llegaré a saber

por qué ni cómo nunca

ni si era de verdad

lo que dijiste que era

ni quién fuiste

ni qué fui para ti

ni cómo hubiera sido

vivir juntos

querernos

esperarnos

estar.

Ya no soy más que yo

para siempre y tú

ya

no serás para mí

más que tú. Ya no estás

en un día futuro

no sabré dónde vives

con quién

ni si te acuerdas.

No me abrazarás nunca

como esa noche

nunca.

No volveré a tocarte.

No te veré morir.

«Ya no»,como una mantra que no cesa, resumió la relación de Idea (Vilariño) y Onetti

Sylvia y Ted. Ted y Sylvia. Él era la gran promesa de la poesía inglesa, ella, su equivalente norteamericana. Él venía de la clase baja rural de Yorkshire, ella, de la intelectualidad judía de Boston. Él hablaba de las fuerzas oscuras de la naturaleza; ella, de la prisión en la que se había convertido su mente. Dos horas después de conocerse, ya se habían acostado y se habían dedicado un poema el uno al otro. Cuatro meses más tarde, aún bajo el influjo de ese arrebato, se casaron, y su matrimonio difícil seis años.

(…)

Un día, Sylvia, que había intentado suicidarse en otras ocasiones, tuvo suficiente. Tenía treinta años. Fue el 11 de febrero de 1963. Preparó el desayuno para sus hijos, abrió la espita del gas e introdujo la cabeza en el horno.