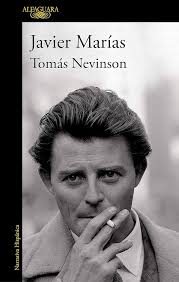

Crítica de ‘Tomás Nevinson’: una culminación novelística

Javier Marías urde un nuevo dilema moral en esta fábula de espías, que está entre lo mejor de sus 50 años de trayectoria

Origen: Crítica de ‘Tomás Nevinson’: una culminación novelística – El Periódico

Textos

Lo que más cuesta es, es un lugar común que matar sobre todo suscriben los que nunca lo han hecho. Lo dicen porque no se imaginan a sí mismos con una pistola o un cuchillo, o con una cuerda para estrangular o un machete, la mayor parte de los crímenes llevan su tiempo y requieren un esfuerzo físico, si son cuerpo a cuerpo, e implican peligro. (nos pueden arrebatar el arma en un forcejeo y ser nosotros quienes acabemos fiambre). Pero la gente se acostumbró hace mucho a ver rifles con mira telescópica en las películas, a los que sólo hay que apretar el gatillo para acertar y haber terminado, una tarea limpia y aséptica y con escaso riesgo, y hoy ya ve cómo alguien opera un Dron a millas de kilómetros del objetivo e interrumpe una vida o varias sintiéndolo como ficción, como un acto imaginario, como un videojuego (el resultado se contempla en pantalla) o, para los más arcaicos, como el golpeo de la gruesa bola de acero en un flipper, contra la que combatimos. Aquí sí que no hay riesgo posible ni sangre que nos salpique la vista.

—La crueldad es contagiosa. El odio es contagioso. La fe es contagiosa… Se convierte en fanatismo a la velocidad del rayo… —Ahora el tono era mitad asertivo, mitad rememorativo—. Por eso encierran tanto peligro, por eso son difíciles de parar. Cuando uno quiere percatarse, ya se han propagado como un incendio en el bosque. Eso también se nos enseñó al principio, lo que conviene detectar al primer síntoma y cortar de raíz.

Su aspecto era para Centurión deplorable. En la cabeza llevaba un alto copete que seguramente se sostenía con laca, a la manera de Elvis Presley, Johnny Burnette, Little Richard y otros cantantes de su época, con el que compensaba su insuficiente estatura. Se adornaba el labio superior con un fino bigote de largas guías curvadas hacia arriba, imitando a un húsar napoleónico. Bajo el inferior se dejaba crecer una mosca mosqueteril, y las patillas estaban en hacha contenida y modesta, para evitar el aire de bandolero decimonónico. Nada casaba con nada, el conjunto era abigarrado e incoherente. Vestía con estridencia, lo más discreto que se ponía era una chaqueta cruzada cuyos tres botones de plata (o eran seis) cerraba escrupulosamente. Con más frecuencia gastaba ternos de colores desusados, con predilección por los verdes (verde Nilo, verde crisólito, verde androide), o bien arcilla y magenta, le sentaban como un tiro pero él los lucía con pueril satisfacción. El chaleco, que no siempre iba a juego, lo encontraba imprescindible, y con un par de ellos, floreados o irisados como de tahúr, despojado de la chaqueta, se paseaba por las dependencias del Ayuntamiento, las mangas de la camisa subidas hasta los bíceps. para dar la impresión de dinamismo y de estar manos a la obra. Por las calles se lo divisaba a distancia, no sólo por sus ornamentales parches capilares, sino porque incluso en invierno calzaba zapatos claros y puntiagudos, le traía sin cuidado si pegaban con los tonos de su vestimenta. Debía dejarse su buen dinero en las sastrerías, aunque no en las de Ruán, allí no ofrecían paños tan vistosos ni originales.

Quizás era también el único capaz de sobrellevar estar casado con ella sin pánico ni palpitaciones. Hay mujeres de atractivo tan inexplicable y envolvente que turban y martirizan a quien se atreve a estar con ellas. El hombre en cuestión no da crédito a lo que ha conseguido, se pellizca todas las mañanas al despertarse a su lado, invadido por el asombro; vive en perpetuos sobresalto y susto aunque ella no le dé motivos. Se siente como quien ha encontrado un tesoro. Lo admira, lo vigila, lo guarda, lo esconde, lo entierra si puede (pero a una mujer no puede enterrársela sin antes haberla matado, y nadie destruye su tesoro: pese a todo, prefiere esperar a que se lo arrebaten, oa perderlo por mala suerte o torpeza). Teme la codicia de los demás, teme en otros lo que él siente, les atribuye su avidez y su desvarío, los que antes de la conquista le nublaron la voluntad y el juicio y lo dominaron.

Hace unos meses o semanas leí en los periódicos que los menores de treinta años vascos, con escasísimas salvaciónes (y no pocas de otras regiones), no tenían ni idea de quién había sido Miguel Ángel Blanco ni de lo que le había hecho ETA. Bastantes sólo guardaban recuerdos difusos de la propia organización terrorista, o bien creían las embellecedoras falacias transmitidas por sus mayores y sus siervos. Han pasado dos décadas desde 1997, algo más. No es como si se les hubiera preguntado por Daoiz y Velarde o por el Rey José I, que pese a todo figura en la lista de los monarcas de España: reinó un quinquenio y tomó unas cuantas iniciativas, no todas malas. Pero también es habilidad de los asesinos minimizar o borrar sus crímenes (no digamos justificarlos, eso va en el trabajo); ahuyentar su bruma fétida con los vientos o con una brisa insistente que acaba por convertirlos en una piedra ilegible o en ceniza en la manga de un viejo que éste se sacude de un manotazo. No les cuesta apenas, en las sociedades cómplices y avergonzadas.